女性警察官としてがんばってきたけど、「もう限界かも…」と感じていませんか?

世間的には安定職と言われるけれど、現場では心も体もすり減る毎日。辞めたら後悔するのでは…と悩んでいる人も多いはず。

でも実際に辞めた女性たちは「辞めて良かった」と口を揃えます。

この記事では、その理由と辞めたあとのリアルな変化を徹底解説します。

- 女性警察官が辞めた主な理由(体力・人間関係・ライフイベント)を解説

- 辞めてよかったと感じている元警察官のリアルな声を紹介

- 警察官の経験が活かせる転職先・仕事選びのポイントを提示

- 不安を乗り越える準備方法と“辞めても大丈夫”な根拠を伝える

女性警察官を辞めた人は「後悔なし」が多数派だった

「辞めて正解だった」「もっと早く辞めればよかった」──。女性警察官としてのキャリアを離れた人たちからは、そんな声が多く聞かれます。もちろん警察官という仕事に誇りを持っていた人も多いですが、それ以上に、身体的・精神的な負担や、ライフイベントとの両立が難しいという現実に直面し、限界を感じていたというケースが目立ちます。

特に多く挙がるのが、体力的な限界です。交番勤務や夜勤、長時間の立ち仕事に加えて、突発的な出動や暴力案件への対応など、女性にとってはハードな場面も多く、20代後半~30代にかけて「このまま続けられるのか」と悩む人が増えてきます。

また、人間関係やハラスメント問題も見逃せません。男性社会の傾向がまだ根強く残る組織で、無理な上下関係や理不尽な指示、セクハラ・パワハラに悩む人も少なくありません。「相談しても改善されなかった」という経験から、辞職を決意した人もいます。

さらに、結婚・出産などのライフイベントに対して柔軟に対応しづらいという声も多数。夜勤や転勤がある中で育児との両立を考えたとき、「家族を守りながら働くには限界がある」と判断する人も多いのです。

そんな厳しい現実を乗り越えて退職した人たちは、今では「心も体も軽くなった」「ストレスのない環境に変わって人生が豊かになった」と前向きに語っています。

「辞めたら後悔するかも…」と感じている人ほど、実際の声を知ることで自分の選択肢に自信を持てるはずです。

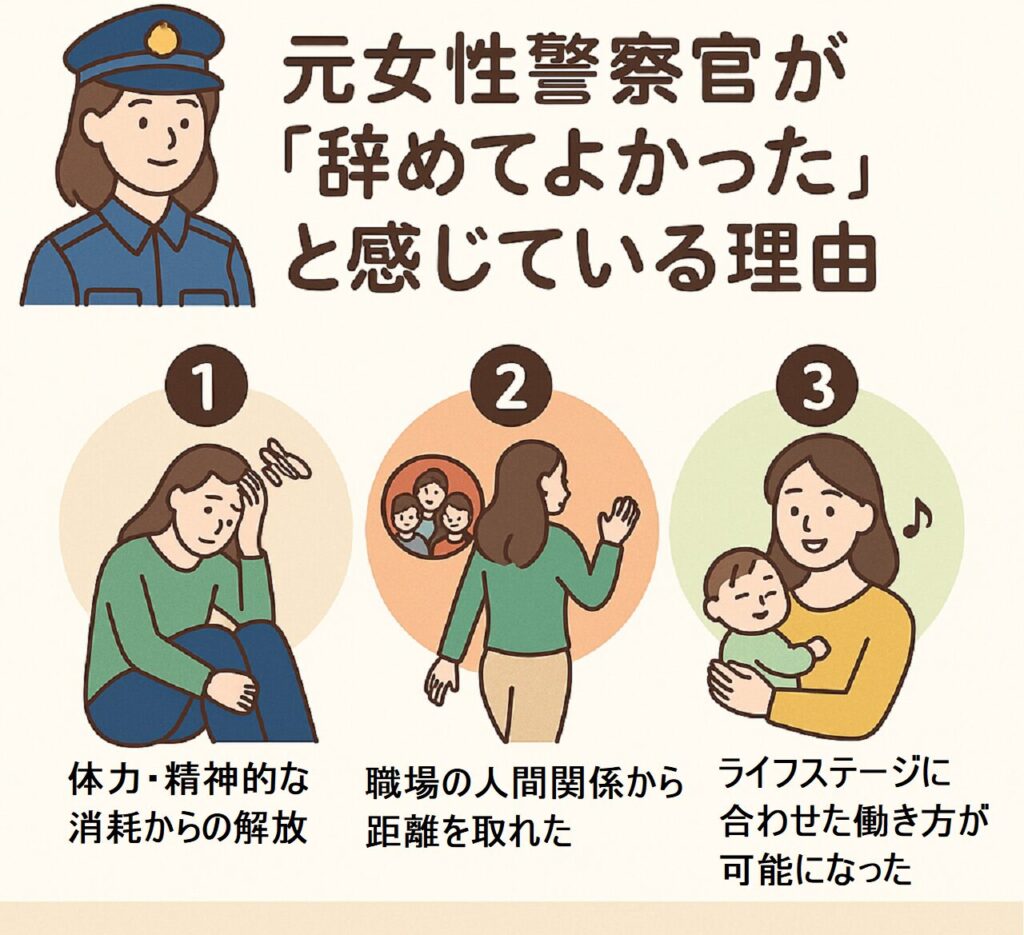

辞めた人の多くが「辞めてよかった」と感じている理由

警察官という仕事を辞めると聞くと、「もったいない」「安定を捨てて大丈夫?」という反応がつきものです。しかし、実際に辞めた女性たちの多くは、「後悔どころか、心から辞めて良かったと思っている」と語ります。その理由は、大きく3つに分けられます。

まず1つ目は、体力・精神的な消耗からの解放です。警察官の仕事は見た目以上に過酷で、特に夜勤や緊急出動、地域住民とのトラブル対応など、日常的にストレスの連続。交番勤務の当番制による睡眠不足や、休日でも気が休まらない生活に疲弊し、「常に緊張状態だった日々から抜け出せて、やっと“普通の生活”に戻れた」と話す人が多数います。

2つ目は、職場の人間関係から距離を取れたこと。男性優位な空気感の中で、女性が無意識に気を遣うことも多く、「指導と称したパワハラ」「陰での悪口」「理不尽な評価」などに悩まされていた人も。転職後は、年齢や性別に関係なくフラットな職場環境で働けるようになり、「ようやく人間らしい付き合いができる」と感じている人もいます。

そして3つ目は、ライフステージに合わせた働き方が可能になったことです。結婚・出産・育児といったライフイベントに合わせて、柔軟な働き方ができる環境へ移ることで、仕事と家庭のバランスがとれるようになったという声が増えています。「子どもの送り迎えができる生活ができるなんて想像できなかった」「家庭を大切にしながら働けるって幸せ」と語る元警察官も。

つまり、「辞めて良かった」と感じる人の多くは、仕事に振り回されない、自分主体の生活を取り戻せたことが最大の理由になっているのです。

体力・精神的負担が大きすぎた

女性警察官が辞めたいと感じる理由の中でも、最も多く挙げられるのが「体力的・精神的にキツすぎる」という現実です。日勤と夜勤の交代勤務、不規則な生活リズム、事件対応による緊急出動……。一見、デスクワーク中心に見える日も、実際には立ちっぱなしや巡回などで体力を消耗し続ける日々が続きます。

特に交番勤務では、一般住民の対応に加え、事件性のある事案や泥酔者・DV案件への対応も日常茶飯事。相手が誰であろうと毅然と対応する必要があり、常に神経を張りつめていなければなりません。

こうした張り詰めた毎日に「疲れ切って、もう無理かも…」と感じる女性は少なくありません。

また、男性と同じだけの勤務や体力を求められる現実も、見過ごせない負担の一つです。重装備での長時間行動や、柔道・逮捕術などの訓練も求められ、女性であることに配慮されない場面も多く、「頑張るしかない」というプレッシャーがのしかかります。

さらに、精神的な負担としては「いつ何が起こるかわからない」という緊張感、署内の上下関係や無言の圧力などが積み重なり、うつ状態や体調不良で休職・退職する人も珍しくありません。

実際に辞めた人の声として、「毎朝目覚めた瞬間から憂うつだったけど、辞めてから初めて“気持ちが軽くなる”って感覚を知った」というコメントも。

このように、心身の限界を迎える前に辞めるという選択は、命を守る行動でもあるのです。

職場の人間関係やセクハラ・パワハラの悩み

女性警察官として働くうえで、見えにくくても深刻な問題が「人間関係によるストレス」です。特に男性の比率が高い職場では、暗黙の上下関係や、古い価値観が今も根強く残っていることがあります。

実際には、「女だからって甘えるな」という無言のプレッシャーや、「女性には無理だろう」といった偏見を受ける場面も珍しくありません。中には、指導という名の理不尽な叱責や、日常的なマウンティングが横行している環境もあり、自尊心を削られ続けて心が疲弊していくという人も。

さらに深刻なのが、セクハラやパワハラの問題。たとえば「女性だから夜勤は免除されると思ってるの?」といった嫌味や、外見や私生活に関する不適切な発言を受けたという体験談も多く寄せられています。「誰にも相談できずに一人で抱え込んだ」「上司に相談しても、取り合ってもらえなかった」というケースも少なくありません。

こうしたストレスが長期間積み重なると、仕事へのモチベーションだけでなく、健康そのものが奪われることにもつながります。実際に辞めた人からは、「あの環境から離れた瞬間、ようやく呼吸ができたような気がした」と語る声も。

人間関係や職場環境は、どんなに仕事が好きでも耐えきれない原因になります。自分らしく働けない場所に無理して居続けるよりも、健全な職場に身を置くことのほうが、ずっと価値があるのです。

ライフステージの変化に対応できなかった(結婚・出産)

女性警察官が退職を決意する大きな理由の一つが、「ライフステージの変化に職場が対応してくれなかったこと」です。結婚・妊娠・出産・育児といった人生の転機において、警察という組織の“硬さ”や“古さ”が浮き彫りになることがあります。

たとえば、妊娠後も深夜勤務や立ち仕事の軽減がスムーズに進まない、育児休暇明けにいきなり現場復帰を求められるなど、「制度はあっても運用が追いついていない」という声が多く聞かれます。理解ある上司や同僚がいれば乗り越えられるかもしれませんが、そうでない場合、育児と仕事の両立は極めて難しい環境です。

また、結婚や出産を機に転居が必要になった場合でも、警察官という職業は全国転勤や異動が前提の職種であるため、「配偶者の転勤に合わせて柔軟に動けない」「家族を優先したいのに職場の理解が得られない」といった葛藤も生まれます。

さらに、育児中の女性警察官に対しては、「母親なのに夜勤?」「子どもが熱でも休むのは迷惑」というような空気感を感じてしまうケースも。「罪悪感を抱えながら働くのがつらくなった」「家庭との両立を望むのはわがままなのかと悩んだ」と語る元警察官の声も多く存在します。

結局、「どちらかを選ばなければならない」と感じたとき、多くの女性が「家族や自分の生活を優先したい」と考えるのは自然なことです。

制度が整っていても、それが現場で活かされていなければ意味がない――この事実が、退職という選択を後押ししているのです。

「辞めたら人生終わり」ではなかった実例

「警察官を辞めたら人生詰むかも…」

そう思って踏みとどまっている女性も多いでしょう。実際、辞める前は不安でいっぱいになるのが普通です。公務員という安定職を手放すことは、たしかに勇気のいる決断です。

ですが、実際に辞めた人たちのリアルな声を見てみると、「人生終わりどころか、新しいスタートを切れた」と語るケースがとても多いのです。

まず、ワークライフバランスが大きく改善されたという声。

夜勤や当直がなくなり、生活リズムが整ったことで体調もメンタルも安定したという人が多数います。「普通の生活がこんなに幸せだったなんて」と話す元警察官も。睡眠時間が取れる、週末に予定が立てられる──それだけで生活の質は劇的に変わります。

また、警察官としての経験が転職先で活かせたという例も多くあります。

冷静な判断力、正確な報告書作成スキル、対人対応能力などは、民間企業や自治体で高く評価されます。特に総務・危機管理・警備系企業、相談窓口業務などでは、警察での経験がそのまま強みになるのです。

さらに、「辞めたら周囲に否定されるのでは」と心配していた人も、意外と周囲から応援されたという体験をしています。家族や友人から「心配してたよ」「よくがんばったね」と声をかけられたことで、「辞めてよかった」と心から思えたという人も。

辞めることは終わりではなく、「自分らしい人生の再スタート」。

そう実感できる実例が、今も少しずつ増え続けています。

転職でワークライフバランス改善

女性警察官を辞めた後、まず多くの人が実感するのが「こんなに生活って楽だったの?」という驚きです。特に、警察時代には当たり前だった夜勤・当直・休日出勤がなくなっただけで、心身の負担が一気に軽くなるのです。

転職先として多いのは、一般企業の事務職や自治体職員、民間の警備会社など。こうした職種では、基本的に土日祝休み・定時退社・夜勤なしの環境が整っているため、生活リズムが安定します。

「毎日きちんと眠れるようになった」「週末に家族と過ごせるのが嬉しい」と語る元女性警察官も多く、これまで犠牲にしてきた“普通の時間”の大切さに気づかされることも。

また、シフトの急変更や突発的な呼び出しがないため、プライベートの予定が立てやすく、精神的な余裕も生まれます。

もちろん、仕事のやりがいや収入の面でギャップを感じることもあるかもしれません。けれど、「心の安定」と「自由な時間」を得たことで、「辞めた後の生活のほうが豊かになった」と感じる人が大半です。

何より、「自分らしく働ける」「人生を自分でコントロールできる」という感覚は、前職では味わえなかったもの。

ワークライフバランスを整えることは、キャリアを諦めることではなく、人生の質を高める選択肢なのです。

民間企業でも活かせた「警察官の経験」

「警察官としてのスキルは、一般企業では通用しないのでは?」という不安を抱く方は少なくありません。しかし実際には、民間企業や自治体などで、警察官時代の経験が高く評価されるケースは非常に多いのです。

たとえば、冷静な判断力・緊急時の対応力は、危機管理やクレーム対応などの現場で即戦力になります。クライアント対応や現場調整が必要な業務では、「トラブル時でも落ち着いて対応できる力」が重宝されるのです。

また、報告書作成のスキルや法令に基づいた業務の正確性も、事務職や法務系の業務で役立ちます。報連相がしっかりしている、文書が正確、という点で「安心して任せられる」と言われた元女性警察官の声も。

さらに、人と接するスキルも強みになります。警察官時代には、老若男女さまざまな人と接し、事情を聴取したり、状況に応じて対応を変えたりといった経験を積んでいます。このスキルは、接客・営業・カスタマーサポートなど、多くの民間職種で生かすことが可能です。

実際に転職後、「前職での経験を話したら評価された」「職務経歴書に“警察官”と書いてあるだけで信頼された」という声も少なくありません。

警察官としての日々は無駄ではなく、新しい環境で武器になる“貴重なキャリア”になるのです。

周囲の評価も思ったより好意的だった

「辞めたら周りに何か言われそう…」

そんな不安から、退職をためらってしまう女性警察官は少なくありません。特に「公務員を辞めるなんて」「せっかく頑張ったのに」といった反応を想像し、孤立や否定を恐れてしまうのは当然のことです。

しかし実際には、思った以上に周囲の反応はあたたかかったというケースが多くあります。

特に、心身の限界まで頑張ってきたことを知っている家族や親しい友人は、「よく決断したね」「ずっと心配してた」と、むしろ応援してくれたという声が多数です。

また、同僚や先輩の中にも「実は自分も限界だった」「よく言ってくれたと思っている」と、本音では同じような悩みを抱えていた人がいたことが後から分かることもあります。口には出さなくても共感してくれていた人がいたという事実に、辞めたあとで気づくこともあるのです。

転職後も「前職が警察官」という肩書きが信頼につながり、面接や新しい職場で「責任感がある」「誠実に見える」とプラス評価されることもしばしば。決してマイナスに見られることばかりではありません。

辞めるという決断をしたことで、「自分の人生を自分で選んだ」という自信が持てるようになったという人も。

周囲の目を気にして悩むよりも、一歩踏み出した先で味方が増えることの方が多いのです。

辞めたあとの不安をどう乗り越えるか?

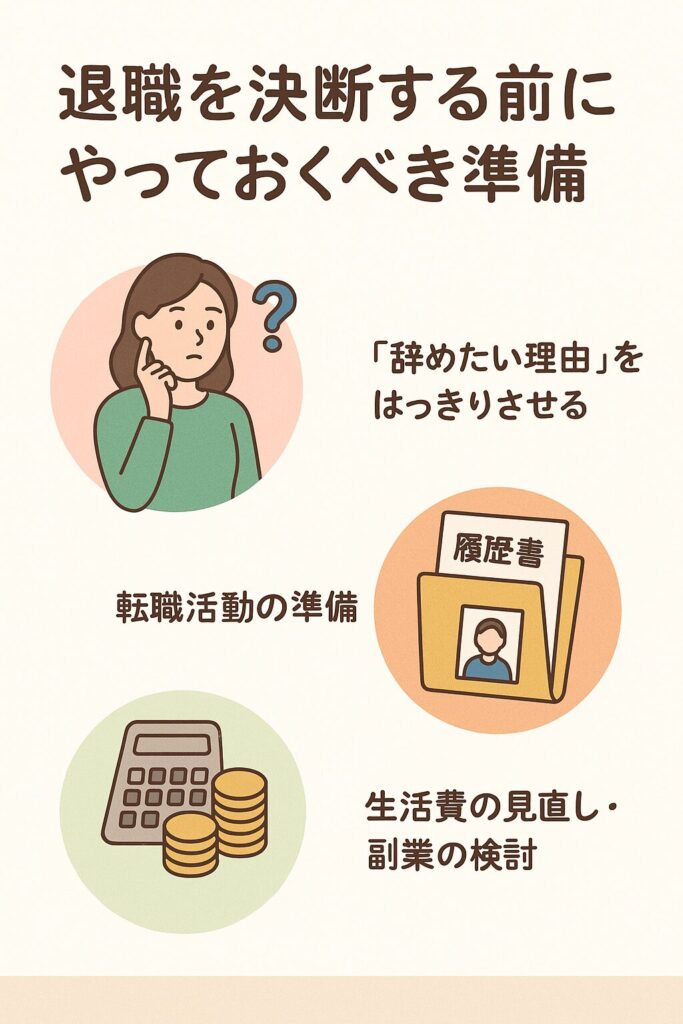

退職を決断する前にやっておくべき準備

辞めたい気持ちが高まっていても、「本当に今、辞めていいのか?」と迷っている人も多いはず。そんなときは、感情だけで動くのではなく、事前にしっかりと準備をしてから退職に踏み切ることが大切です。

まず最初に行うべきは、自己分析と退職理由の明確化です。

なぜ辞めたいのか?何がつらいのか?を言語化することで、自分がどうしたいのかが見えてきます。ただ「しんどいから辞めたい」ではなく、「体調を崩す前に職場を変えたい」「子育てと両立できる環境を選びたい」など、前向きな動機に変換することがカギです。

次に重要なのが、転職活動の準備。

ハローワークや転職サイト、転職エージェントを活用して、どんな仕事が自分に向いているのかを知りましょう。特に、女性警察官の経歴を活かせる職場(自治体、警備、総務系など)をあらかじめリストアップしておくことで、退職後に焦らず行動できます。

また、生活費の見直しや副業の検討も有効です。収入が一時的に減っても耐えられるように、貯金や支出の管理をしておくと安心。最近では、退職後に在宅ワークやパートを活用してブランク期間をつなぐ人も増えています。

さらに、退職届の出し方や、上司との話し合いの進め方など、実務的な部分も調べておくことが必要です。円満に辞めることで、次の職場での印象にもつながります。

「辞めたい」と感じた瞬間に辞めるのではなく、**準備を整えてから“戦略的に退職する”**ことが、後悔しないキャリアチェンジへの第一歩です。

退職理由を明確にする自己分析

「辞めたい」という気持ちには、必ず何かしらの原因があります。ですが、その原因を自分の中で言語化できていないと、退職後の行動にブレが出たり、面接での受け答えに困ったりしてしまいます。だからこそ、まずは自己分析を通じて“辞めたい理由”をはっきりさせることが大切です。

たとえば、「体力的に限界」と感じているなら、それは具体的にどんな場面で?「人間関係がつらい」と思っているなら、誰との関係が?何が嫌だった?――このように、一つひとつ深掘りしていくことで、自分にとっての“許容できないこと”と“本当は譲れない価値観”が浮かび上がってきます。

また、自己分析は「次に何をしたいのか」を考える上でも重要です。警察官という仕事から離れて、どんな働き方がしたいのか?どんな職場なら自分が生き生き働けるのか?を具体化することで、転職活動の軸が明確になります。

ノートに書き出したり、キャリア相談を受けたり、オンラインの自己分析ツールを使ってみるのもおすすめです。

ポイントは、「辞めたい理由」と「これからの希望」を両方整理すること。そうすれば、辞めることに罪悪感を抱かずに済み、自分の未来に向かって前向きな決断ができるようになります。

退職はゴールではなく、スタートライン。だからこそ、自分を見つめ直す時間をしっかり取ることが、次のステージでの成功を引き寄せる鍵になります。

ハローワーク・転職エージェントの活用

警察官を辞めたあと、「自分にどんな仕事が向いているのかわからない」「転職活動って何から始めればいいの?」と戸惑う人は多いです。そんなときに強い味方となるのが、ハローワークや転職エージェントの存在です。

まず、ハローワークは全国どこでも利用でき、履歴書の添削や職業相談、職業訓練の案内まで無料でサポートしてくれます。特に元公務員向けの求人や、職歴に合わせた提案が受けられるのは大きなメリット。地域密着型の求人も豊富なので、地元で働きたい人にとっては心強い味方です。

一方、転職エージェントは民間のサービスですが、非公開求人の紹介や面接対策、キャリアカウンセリングなど、より個別性の高いサポートが受けられます。警察官のような専門的な経歴を持つ人材は、「責任感がある」「危機管理に強い」といった評価を得やすいため、エージェント経由で企業とマッチしやすいケースも。

また、女性向けの転職支援サービスでは、育児との両立や柔軟な働き方に理解のある企業に出会える可能性も高まります。

自分の希望条件をしっかり伝えることで、「想像以上に働きやすい会社が見つかった」という声も。

退職前からこうしたサポートを利用しておくと、焦りや不安が軽減され、安心して次のステップに進むことができます。

一人で悩まず、プロの力を借りて“自分らしい働き方”を探すのが賢い選択です。

生活費の見直し・副業の検討も視野に

警察官を辞めるとなると、真っ先に気になるのが「お金の問題」です。特に公務員という安定収入を失うことへの不安は大きく、なかなか決断に踏み切れない理由のひとつでもあります。

だからこそ、退職前に生活費の見直しと、収入源の確保を視野に入れた計画を立てておくことが重要です。

まずは、現状の収支を見直し、固定費を中心に削減できる部分がないかをチェックしましょう。家賃、通信費、保険料などは、見直すことで数千円〜数万円単位で支出を減らせることもあります。退職後しばらくは収入が減る可能性があるため、「ムリなく暮らせる最低限の生活費」を把握しておくことが安心材料になります。

また、最近では在宅ワークやスキマ時間を活用した副業で収入を得る女性も増えています。たとえば、文章作成・データ入力・オンライン秘書など、パソコンひとつで始められる仕事も多く、退職後すぐに正社員として働かなくても、ある程度の収入を確保することが可能です。

副業は「自分の得意」を活かすチャンスにもなり、いずれ本業になるケースも珍しくありません。

また、雇用保険(失業手当)や職業訓練給付金などの制度を活用することも視野に入れて計画を立てると、経済的不安を大きく軽減できます。

「お金が不安だから辞められない」のではなく、お金の不安を“見える化”し、対策を取ることで辞める準備が整うのです。

女性警察官におすすめの転職先とは?

警察官というキャリアを経た女性が、新しい職場を探すときに気になるのは、「自分に合った仕事って何?」という点ではないでしょうか。実は、警察官としての経験は多方面で活かすことができ、民間・公的機関問わず“需要のある人材”として歓迎されるケースが多いのです。

まずおすすめしたいのが、自治体関連の職員。

特に防災・危機管理・交通安全などの部門では、現場経験や法令知識、住民対応スキルを持った元警察官が即戦力として重宝されます。転職後も公的な業務に関われるため、馴染みやすく、制度面も整っていて働きやすいのが特徴です。

次に、警備会社やセキュリティ企業も転職先として有力です。

施設警備やイベント警備の管理者ポジションでは、元警察官ならではの判断力や冷静な対応が高く評価されます。加えて、制服勤務に慣れているという点でも適応しやすく、女性社員の需要も高まっています。

また、企業の総務・人事・危機管理部門なども狙い目です。

トラブル対応や情報管理、コンプライアンスなどに携わる部署では、「組織の安全を守る」という視点が求められるため、警察官経験が役立ちます。堅実で信頼されやすい人材として面接でも好印象を与えやすいポジションです。

そのほか、スクールカウンセラーや相談員、福祉分野など“人と向き合う職場”でも、対人スキルの高さが強みになります。地域住民や子どもたちとの関係構築に長けている元警察官は、福祉や教育の現場で活躍の場を広げているケースも多いです。

「元警察官だからできることは限られている」と思わずに、“経験が活きる場所”は必ずあるという視点で転職先を探すことが、次のキャリアを成功させるコツです。

公共系(自治体・消防など)

女性警察官からの転職先として、最も相性が良いのが自治体や公共機関での仕事です。元々“公務”という共通点があるため、職務内容や組織文化にも馴染みやすく、福利厚生や勤務形態がしっかりしている点も安心材料となります。

特におすすめなのが、防災担当、交通安全課、青少年健全育成部門など。

警察官としての現場経験や、地域住民とのコミュニケーション能力がダイレクトに活かせるため、「すんなり業務に入れた」「違和感なく貢献できた」と感じる人が多いです。

また、消防本部や自衛隊の事務職など、安全や秩序に関わる他の公的機関への転職も現実的な選択肢です。体力的な業務を避けたい場合でも、受付や庶務、相談窓口といった役割で活躍できるポジションが用意されています。

さらに、自治体での業務は地域住民との距離が近く、「地域の役に立っている」と実感しやすいのも魅力のひとつ。「人のために働く」という軸を持っていた元警察官にとって、やりがいを感じやすい環境です。

試験や面接は必要ですが、警察で培った責任感や法令遵守意識、冷静な判断力は大きな強みになります。

「もう一度、公的な仕事に関わりたい」「やっぱり安定した職場で働きたい」と感じている人には、自治体系の転職は非常におすすめです。

民間(総務・危機管理・警備会社など)

民間企業への転職も、元女性警察官にとって現実的かつ魅力的な選択肢です。なかでも総務・人事・危機管理・警備関連の部署は、警察での経験を活かしやすい分野として人気があります。

まず、企業の総務・人事部門では、社内規定の管理やトラブル対応、社内外との調整役など、責任感と対応力が求められます。警察官時代に身につけた「報告・連絡・相談の徹底」「書類作成能力」「冷静な対応力」は、どの企業でも高く評価されるスキルです。

また、危機管理部門やコンプライアンス部門などでは、法令順守やリスク管理の意識が必要不可欠。こうした職種では、法的知識や倫理観を持った人材が重宝されるため、元警察官は非常にマッチします。

さらに、警備会社(施設警備、輸送警備、イベント警備など)も、有力な転職先のひとつです。特に現場の責任者や教育係として採用されることが多く、「現場感覚」「状況判断力」「指導力」が活かされます。

制服やマニュアル対応に慣れている点も強みです。

これらの仕事は、残業が少なく、週末休みの職場も多いため、ライフスタイルの見直しをしたい女性にとっても好条件。また、女性社員の積極登用を進めている企業も増えており、職場環境も整いつつあります。

警察官としての経験は、一般企業にとって“異色”ではなく“強み”。

新しいフィールドでも、自分らしく輝ける道はたくさんあるのです。

家庭との両立がしやすい職場の条件

警察官としての勤務はハードで予測不能。結婚や出産、育児といったライフイベントとの両立に限界を感じ、「もっと柔軟に働ける職場に変えたい」と考える女性は少なくありません。

そこで大切になるのが、家庭との両立がしやすい職場の条件を見極めることです。

まず注目すべきは、勤務時間が安定していること。定時で終わる仕事、残業が少ない職場は、家庭生活とのバランスがとりやすくなります。シフト制でも事前に予定がわかるような業務であれば、子どもの送り迎えや家庭のイベントにも対応しやすくなります。

次に、在宅勤務やフレックスタイム制が導入されているかも重要なポイントです。特に小さなお子さんがいる家庭では、急な発熱や休校などに柔軟に対応できる制度があるかどうかで、働きやすさは大きく変わります。

また、育児休業や時短勤務の取得実績があるかどうかも確認しておきましょう。制度があるだけでなく、実際に活用されているかどうかがポイントです。「制度はあるのに、実際は使いづらい」職場では、結局また悩むことになりかねません。

さらに、職場の理解ある風土も重要です。女性管理職がいる、ワーキングマザーが多く在籍している、上司や同僚に子育て経験者がいるといった環境であれば、安心して働き続けられる可能性が高まります。

家庭と仕事を両立するためには、自分の価値観と職場の環境がフィットしているかを冷静に見極めることが何より大切です。

「辞めたいけど迷っている人」へのメッセージ

「辞めたいけど、ほんとに辞めていいの?」「後悔しないかな…」

そんなふうに迷っているのは、真剣に仕事と向き合ってきた証拠です。女性警察官という道を選び、責任ある立場で日々奮闘してきたからこそ、軽々しく辞めるという判断ができないのも無理はありません。

けれど、「限界かもしれない」と感じたあなたの直感は、すでにサインを出しています。

体調がすぐれない、涙が止まらない、朝が怖い。そんな状態を「まだ頑張れる」と押し殺し続けることが、後々大きなダメージになることもあるのです。

この記事を通してわかるように、実際に辞めた人の多くが「辞めてよかった」と前向きな気持ちで新しい人生を歩んでいます。転職して環境を変えたことで、心も体も元気になった人、自分らしい働き方を手に入れた人はたくさんいます。

「辞める=逃げ」ではありません。

むしろ、「自分を大切にするための戦略的な決断」なのです。

もし今あなたが苦しい思いを抱えているのなら、無理に耐え続ける必要はありません。一度立ち止まり、これからの自分にとって本当に大切なものは何かを考えてみてください。

警察官として過ごした時間は、決して無駄にはなりません。その経験は、新しい道でもあなたの武器として活かせるのです。

あなたの人生は、あなたのもの。

これからの一歩を、どうか“前向きに選ぶ勇気”に変えてください。

実際に辞めた女性からのリアルな声

警察官を辞めることに迷いを抱く人にとって、何より心強いのは“すでに辞めた人の本音”ではないでしょうか。ここでは、実際に退職を選んだ元女性警察官たちのリアルな声をいくつか紹介します。

辞めて自分を取り戻せた

辞める前は“逃げ”だと思っていたけど、今は違うと心から思えます。毎朝胃が痛くて、夜中も警察無線が鳴っているような気がして眠れなかった。でも辞めて、朝ゆっくりご飯を食べて、普通に眠れるようになった。それだけで、“ああ、生き返ったな”って思えました。

無理を続けていた自分に気づけた

周囲に迷惑をかけたくない、期待を裏切りたくないって、ずっと無理して笑っていました。退職して初めて、“私はずっと我慢していたんだ”と気づいたんです。辞めるのって、弱さじゃなくて“自分の本音に向き合う強さ”なんだと感じています。

もっと早く辞めればよかったとすら思う

正直、退職するまで何年も悩みました。でも、辞めたあとに『なんであんなに頑張ってたんだろう』って笑えるようになって。もちろん簡単な決断じゃなかったけど、心から“もっと早く決断していれば”と思うほど、今は穏やかに過ごせています。

これらの声は、決して特別な誰かの話ではありません。

あなたと同じように悩み、迷いながらも“自分を守る選択”をした人たちのものです。

未来のあなたが、「あの時辞めてよかった」と笑えるように。彼女たちの声が、あなたの背中をそっと押してくれるはずです。

辞めることは「逃げ」ではなく「戦略的撤退」

「途中で辞めたら逃げたことになる」

そう思い込んで、自分を責め続けていませんか?

でも実際には、辞めることは決して“逃げ”ではなく、**心と体を守るための“戦略的な撤退”**です。

どんなに意義のある仕事でも、そこに居続けることで自分が壊れてしまうのなら、それは“戦いすぎ”かもしれません。限界を感じた時に退くことは、弱さではなく“判断力”。それは、警察官としても誇るべき冷静な決断です。

そもそも、すべての人が警察官に向いているわけではありません。

体力面、組織風土、働き方、価値観──どこかにズレを感じていても、それを否定する必要はありません。

むしろ、「向いていなかった」と気づくことは、人生にとっての大切な発見です。

退職後に別の分野で活躍している元女性警察官たちはたくさんいます。総務、カウンセラー、福祉、接客、教育、地域活動など、自分らしく輝ける場所を見つけた彼女たちは口をそろえて言います。「辞めて本当によかった」と。

仕事を辞める=キャリアを捨てる、ではありません。

それは、今までの経験を“別のステージで活かすためのステップ”に過ぎないのです。

今いる場所がすべてではない。自分の可能性はもっと広くて深い。

だからこそ、あなたも“戦略的撤退”という前向きな選択を恐れずに、自分の未来を描いていってください。

まとめ:辞める決断は、自分を守る選択

女性警察官として頑張ってきたあなたが「辞めたい」と感じているのなら、それは弱さではなく、自分を大切にしたいという気持ちの表れです。実際に辞めた多くの人たちは、「辞めてよかった」と前を向いて歩んでいます。

体力や精神的な負担、人間関係のストレス、ライフイベントとの両立――どれも無理して乗り越えるべきものではありません。環境が合わないなら、それを見極めて離れることも、立派な“決断”です。

警察官として培ったスキルや経験は、民間企業や公的機関など、さまざまなフィールドで必ず活かせます。あなたに合った場所は、今の職場だけではありません。

辞めることはゴールではなく、新しい人生のスタートライン。

「もう限界かも…」と感じたその瞬間が、あなた自身の人生を見直すチャンスなのです。

誰かの期待や世間の目ではなく、あなた自身の心に正直になってください。

そして、自分らしく働ける道を、あなたのペースで歩んでいきましょう。

Q&A:女性警察官の退職に関するよくある質問

- 女性警察官が辞める一番多い理由はなんですか?

-

最も多いのは「体力的・精神的な負担が大きすぎる」という理由です。

交代勤務や緊急出動、事件対応など、想像以上に過酷な現場が続くため、心身ともに疲弊する女性警察官が少なくありません。加えて、職場の人間関係やライフイベントとの両立に悩み、退職を選ぶ人も多いです。 - 警察官を辞めたら再就職は難しいですか?

-

難しくありません。むしろ、警察官としての経験(責任感、冷静な判断、対人スキルなど)は高く評価されることが多く、自治体や民間企業、警備業界などへの転職実績も豊富です。専門的なスキルを持った“信頼できる人材”として歓迎されるケースが増えています。

- 辞めたあと、後悔した人はいますか?

-

ごく一部に「もう少し準備してから辞めればよかった」という声はあるものの、大半の人は「辞めてよかった」「自分を取り戻せた」と前向きに語っています。事前にしっかり準備をしておけば、後悔する可能性はかなり低くなります。

- 家族や周囲の反応が不安です。どうすれば?

-

意外にも、「よく決断したね」「ずっと心配してた」といった肯定的な声が多いのが現実です。無理を続けて心身を壊す前に、自分を守る選択をしたことは、むしろ賞賛されるべきです。あなたの本気の気持ちは、きっと伝わります。

- 警察官を辞めたあと、どんな仕事がおすすめですか?

-

おすすめは、総務や人事、危機管理部門、自治体職員、警備会社、カウンセラー・相談員など。警察官時代のスキルをそのまま活かせる職場が多く、ワークライフバランスを取りやすい環境も増えています。自分の希望条件に合った職場を選びましょう。

コメント