「復職すべきか、それとも退職か…」休職明けに悩む人が直面する、重くて繊細な選択。どちらを選んでも後悔しそうで、一歩が踏み出せない。そんな不安を抱えていませんか?この記事では、復職と退職それぞれのメリット・デメリット、判断基準、事前に知っておきたい制度や支援先まで徹底解説。あなたが“納得のいく決断”をするために必要な情報を、初心者にもわかりやすくお届けします。焦らず、自分のペースで考えていきましょう。

- 復職と退職、それぞれのメリット・デメリットを比較

- 判断の軸となる「体調・環境・将来像」の見極め方

- 公的支援や段階的復職など柔軟な選択肢を紹介

- 専門家や相談窓口を活用して納得できる決断を

復職と退職で迷ったときの判断ポイントと選び方

「このまま復職して大丈夫かな?」「でも辞めたら生活はどうなるんだろう…」。休職を経験すると、多くの人がこのようなジレンマに直面します。心や身体の調子がまだ不安定な中で職場に戻るプレッシャーがのしかかる。一方で、退職という選択も人生を大きく変える決断になるので、そう簡単には踏み切れません。

この記事では復職・退職それぞれのメリットやリスクを冷静に比較し、どんな視点で判断すれば後悔の少ない選択ができるのかを、わかりやすく丁寧にご紹介していきます。「正解」は一つじゃないからこそ、自分に合った判断基準を一緒に考えていきましょう。

復職と退職の選択肢を具体的に比較する

復職・退職それぞれの選択にどんなメリットやデメリットがあるのか具体的に比較していきます。実際にどんな違いがあるのかを知ることで、自分に合った選択のヒントが見つかるはずです。

復職のメリット・デメリットとは?

復職を選ぶとき、多くの人がまず考えるのは「今までのキャリアを途切れさせたくない」「また収入が安定する安心感がほしい」という気持ちではないでしょうか。休職中は、収入や社会的な不安が付きまとうもの。だからこそ、元の職場に戻るという選択にはたくさんのメリットがあります。

まず、復職すればこれまで積み上げてきた職歴が継続され、年金・雇用保険・社会保険といった制度もそのまま維持されます。福利厚生や昇給制度の対象にもなり続けられるため、生活の安定という意味では非常に大きなメリットです。何より、「社会に戻れた」という自己肯定感を得られるのも、復職の大きな意義のひとつです。

ただし、復職には当然デメリットもあります。たとえば、心や体の状態が万全でないうちに復職してしまうと、再発のリスクが高まることがあります。特に、休職の原因となった人間関係や業務内容が以前と変わっていない場合、「またあの状況に戻ってしまうのでは」といった不安がつきまとい、ストレスが再燃する可能性も。

さらに、職場によっては「周囲の目が気になる」「これまで通りの仕事量を求められる」といったプレッシャーを感じることも少なくありません。復職後に周囲と気まずい関係になってしまった、という声も実際に多く聞かれます。

復職は「安定」だけでなく「見直し」もセットで考える

復職の最大の魅力は、「キャリアを継続できること」と「収入が戻ること」。ですが、それを実現するには、以前と同じ働き方をそのまま続けるのではなく、自分に合ったスタイルへと見直すことが重要です。

たとえば、短時間勤務や業務内容の調整、在宅ワークの導入など、無理なく復職できる環境を整えることが、長く働き続けるためのカギになります。「戻ること」だけに意識を向けず、「どう戻るか」にも注目することが、失敗しない復職のポイントです。

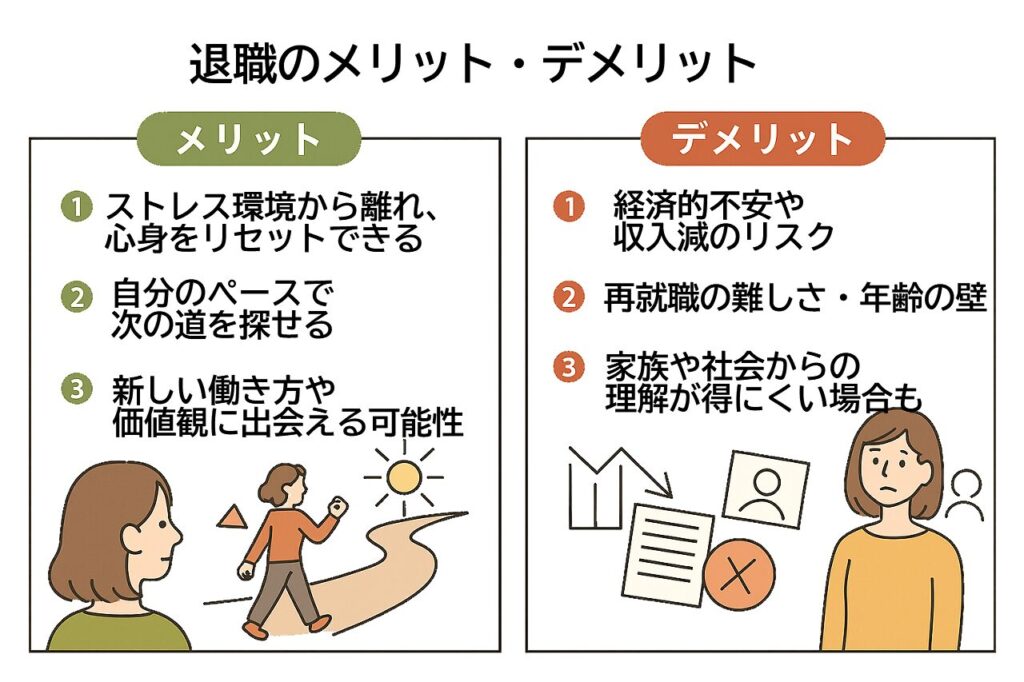

退職のメリット・デメリットとは?

退職を選ぶというのは、簡単な決断ではありません。でも、無理に職場に戻って再び心や体を壊してしまうよりも、「いったん立ち止まる」「一度リセットする」ことを選ぶのは、むしろ前向きな判断です。退職には、自分を守り、未来を整えるための大切な意味があります。

まず、退職の大きなメリットは「心身の回復に専念できる」こと。職場に戻ることを考えず、自分のペースで過ごすことができるのは精神的な安心感につながります。特に、「もうあの人たちと関わりたくない」「同じ状況に戻るのが怖い」といった強いストレス源がある場合には、退職が最善の選択になることも少なくありません。

また、「今までの人生を変えたい」「やり直したい」と思っている人にとっては、退職はまさにリスタートのきっかけになります。新しい仕事や働き方にチャレンジしたり、自分の時間を取り戻したりと、人生をより自分らしく設計し直すチャンスにもなるのです。

とはいえ、退職にはデメリットも存在します。まず気になるのが経済的な不安ですよね。傷病手当金や失業手当などの支援制度はあるものの、将来的な収入の見通しが立たないことに不安を感じる方も多いはずです。特に、年齢やブランクがあると再就職へのプレッシャーが強くなる傾向があります。

また、家族や周囲に対して「どう説明するか」「理解してもらえるか」といった心配もあります。「辞めてどうするの?」「もったいない」と言われると、さらに気持ちが沈んでしまうこともあるかもしれません。

退職は「逃げ」じゃない、「前を向くための戦略」

「退職=逃げ」と言われることもありますが、それはまったく違います。大切なのは「なぜ辞めるのか」「これからどうしたいのか」という目的意識です。自分を守るために、そして未来を整えるために一歩踏み出す。その決断には、むしろ強さと覚悟が必要です。

退職は終わりではなく、新しい選択肢が広がるスタートでもあります。自分の価値観と向き合い、本当に大切なものを見極める機会にしていきましょう。

判断の軸を持つために必要な3つの視点

復職するか退職するかを決めるには、「自分の気持ち」だけで判断するのは難しいですよね。ここでは、納得のいく決断をするために大切な3つの視点をご紹介します。この視点をもとに、自分の心と体、職場の状況、そして将来のことを丁寧に見つめてみましょう。

1. 「体調・主治医の診断」は最優先

まず何よりも優先すべきは、あなたの体調と主治医の判断です。もし主治医から「まだ復職には早い」と言われているのなら、無理に職場に戻ることは避けた方がよいでしょう。気持ちだけで「頑張ればなんとかなる」と思ってしまいがちですが、体と心は正直です。

また、職場によっては産業医との面談があり、その意見も重要な判断材料になります。「産業医は会社側の人だから信用できない」と思う方もいるかもしれませんが、あくまで健康管理の専門家。自分の味方として利用するつもりで意見を聞くことも必要です。

- 主治医の「復職可能」の診断があるか

- 産業医の面談結果と推奨対応

- 薬の服用状況や睡眠リズムの安定

体調が整っていないと、どちらを選んでも不安が残る

体調が万全でない状態での復職や退職は、あとで後悔する可能性が高まります。まずは「安定して生活できるコンディションかどうか」をチェックしましょう。冷静に判断できる土台が整ってから、次の選択に進んでください。

2. 「職場との関係性と環境」を見極める

復職する場合、「同じ職場に戻ること」が前提になりますよね。でも、その職場が以前と同じような状況で、ストレスの原因が解消されていないなら、復帰してもまたつらい思いをする可能性があります。職場の人間関係や業務内容が、自分にとってどうだったか、振り返ってみましょう。

また、会社に「リワーク制度」や「段階的復職制度」「配置転換の制度」があるかも確認ポイントです。働き方の柔軟性があれば、復職後の再発リスクを減らせる可能性も高まります。人事や上司と話す前に、制度の有無を調べておくと安心ですよ。

- ストレスの原因が改善されているか

- 段階的復職や時短勤務の制度はあるか

- 上司や同僚の理解が期待できるか

職場が変わっていなければ、自分も変わりにくい

どれだけ自分が頑張っても、環境そのものが変わっていなければ、同じ状況に戻るだけ…というケースもあります。無理に戻らず、他の道を考える方が長い目で見て正解ということもあります。

3. 「自分の将来像」に近づく選択をする

最後の視点は、「5年後・10年後の自分をイメージしてみること」です。たとえば「安定した収入で家族と暮らしていたい」「ストレスの少ない働き方をしたい」「在宅や副業も含めて自由に働きたい」など、人それぞれ理想の生活がありますよね。

その理想に近づくには、今このタイミングで復職すべきか、それとも退職して新たな道を探すべきか…。自分の価値観と優先順位を見直すことで、より納得のいく判断ができるようになります。

- どんな働き方なら無理せず続けられる?

- 何を大切にして生きていきたい?

- 10年後の自分に「今の選択」を誇れる?

未来から逆算して、今を選ぶ

今の不安に飲み込まれそうなときこそ、一歩引いて“未来の自分”の視点で考えてみましょう。「この選択で、あのときの私は頑張った」と思えるなら、きっとその道は間違いじゃありません。

復職後に退職してもいい?柔軟な選択肢

「一度復職したら、もう辞められないのでは?」と不安になる方も多いですが、実はそんなことはありません。復職してから「あ、やっぱり違うな」と感じた場合は、その後に退職を選ぶことももちろん可能です。むしろ、その選択が自分を守る手段になることもあります。

重要なのは、「決断を急がないこと」。どちらか一方に絞るのではなく、“復職しながら様子を見る”という柔軟な考え方を持つことで、自分の状態や職場の環境を見極めてから、最終的な選択をすることができます。

段階的な復職→様子を見て退職という流れもあり

復職にはフルタイムで働く以外にも、段階的な方法があります。たとえば「時短勤務」「業務量の調整」「在宅勤務」などを活用すれば、無理せず徐々に職場に慣れることができます。そして、「やっぱり難しい」と感じた場合は、その時点で退職を検討しても遅くはありません。

最近では、リワーク支援制度や職場復帰プログラムを取り入れている企業も増えており、「復職して様子を見る→必要であれば辞める」という選択も、制度として認められている場合があります。まずは人事部や産業医に相談してみると安心です。

- 時短勤務で少しずつ慣れる

- 在宅ワークや簡易業務に切り替える

- 定期的に主治医と連携を取りながら調整

今すぐ答えを出さなくていい

「復職か退職か、いますぐ決めなきゃ…」と焦ってしまう気持ちもわかります。でも、選択肢はひとつじゃありません。「とりあえず復職してみて、体や心の反応を見てからでも遅くない」と思えば、気持ちも少しラクになりますよ。

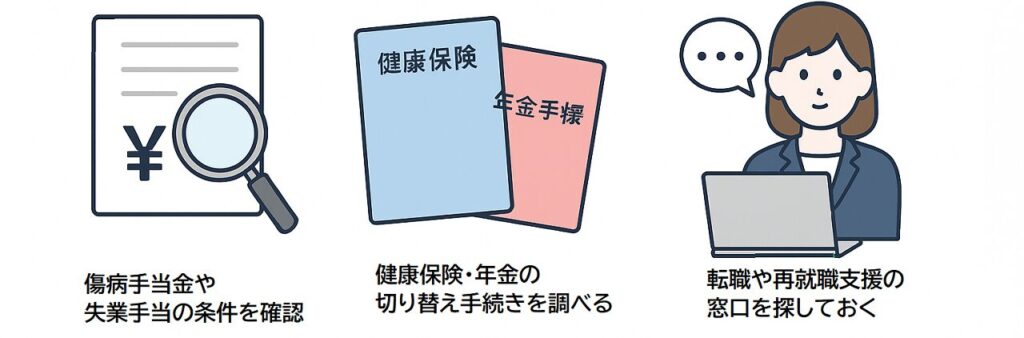

退職を選ぶ場合の準備と心構え

「退職を選ぼう」と思ったとき、気になるのが“お金やその後の生活”ですよね。ただでさえ心や体が不安定な中、経済的なプレッシャーがかかると余計にしんどくなってしまいます。退職を選ぶなら、事前の準備がカギ。しっかりと情報を集めて、焦らず手続きを進めていきましょう。

お金・手続き・次のステップをクリアに

退職後の生活費や医療費、次の仕事までの準備には、計画性が欠かせません。まずは傷病手当金や失業保険などの制度を最大限に活用しましょう。たとえば、傷病手当金は最長1年6か月受け取ることができ、復職を断念して退職した場合も条件次第で継続受給が可能です。

また、退職後に無収入になることを防ぐためにも、早めにハローワークでの手続きや、再就職支援サービスの情報収集をしておくと安心です。最近では「うつなどの精神疾患に特化した再就職プログラム」も増えており、自分に合った支援を受けやすくなっています。

- 傷病手当金や失業手当の条件を確認

- 健康保険・年金の切り替え手続きを調べる

- 転職や再就職支援の窓口を探しておく

退職=ゴールではなく、新しいスタート

退職というと“終わり”のように感じるかもしれませんが、実際は“始まり”でもあります。しっかりと準備をしておけば、不安よりも希望の方が大きくなるはず。今はゆっくりでも、一歩ずつで大丈夫です。

復職か退職か、迷ったときの相談先

悩んでいるのに、周りには相談できる人がいない――。そんなふうに感じて、ひとりで抱え込んでいませんか?復職するか退職するかという大きな決断は、誰かと一緒に考えることで視野が広がったり、心がラクになったりするものです。

身近な家族や友人に話すのももちろんいいのですが、状況によっては、専門家のアドバイスが有効な場合もあります。客観的な視点や法的な知識をもとにアドバイスをもらうことで、「自分では見えていなかった選択肢」に気づけることもありますよ。

1人で抱えず、プロの支援を活用しよう

「こんなこと相談していいのかな…」と遠慮してしまいがちですが、実は相談できる機関やサービスはたくさんあります。たとえば、会社の産業医やカウンセラー、社会保険労務士などは、職場復帰や退職手続きについて相談可能です。また、自治体のメンタルヘルス相談窓口や、NPO団体による無料相談もあります。

さらに、最近ではオンラインで匿名相談できるチャットサービスや電話相談も増えていて、「誰にも知られずに話したい」といったニーズにも対応しています。「自分だけで考えなきゃ」と思わずに、まずは誰かに話してみることが、大きな前進になりますよ。

- 会社の産業医・保健師・人事担当者

- 地域のメンタルヘルス相談・保健所

- 社会保険労務士・退職代行・転職エージェント

相談=弱さじゃない。「相談=準備」です

相談することは、決して“弱さの証”ではありません。むしろ、自分の未来をしっかり見つめて“準備”をすること。ひとりで決めきれないのは当たり前です。安心して、頼ってみてください。

まとめ:復職か退職か、正解は「あなたが納得できる選択」

復職か、退職か――どちらが正しいかなんて、他人にはわかりません。大切なのは、「自分がどうしたいか」「どんな未来を描きたいか」に真っ直ぐ向き合うことです。どちらの道にもメリットもあれば、リスクもあります。

焦らなくて大丈夫。いったん立ち止まり、自分の気持ちや体調、将来のイメージを丁寧に整理していきましょう。そして必要があれば、専門家や信頼できる人に相談することも選択肢に入れてみてください。

最後に必要なのは、「勇気」ではなく「安心して決断できるだけの準備」です。あなたにとっての“納得できる答え”が見つかりますように。

復職か退職かで迷うときによくある質問

復職か退職かで悩んでいると、「退職後の生活は?」「一度復職したら辞められない?」など、たくさんの不安が湧いてきますよね。このセクションでは、実際によくある質問をまとめました。

- 復職してからすぐ退職しても大丈夫?

-

はい、大丈夫です。実際に復職してみたうえで「やっぱり難しい」と感じたら、そのタイミングで退職を選んでも問題ありません。働きながら見極めるという柔軟な選択も、今は増えてきています。

- 退職後の生活が不安です。どうしたら?

-

傷病手当金や失業手当、自治体の生活支援制度など、公的サポートを調べておきましょう。事前準備をすることで経済的な不安はかなり軽減できます。また、転職支援サービスなどを活用して次のステップも早めに検討すると安心です。

- 復職・退職の相談は誰にするのがベスト?

-

主治医、産業医、会社の人事、社会保険労務士、自治体の相談窓口など、立場の違う専門家に複数相談するのが理想的です。それぞれの視点からアドバイスをもらうことで、冷静な判断材料が得られます。

迷うのは、それだけ真剣に自分と向き合っている証拠です。だからこそ、自分にやさしく、丁寧に選んでいきましょうね。