「あなたのせいで辞めるって言ってたよ」──そんな言葉を耳にして、心がざわついた経験はありませんか?

職場で誰かが辞めたあと、自分に原因があったのではと不安になる…。また、実際にそう言われてショックを受けたという方もいるかもしれません。「あの時注意したのが悪かった?」「自分の言動が追い詰めてしまったのかな」と悩んで、ネットで答えを探している人も多いはずです。

でも、すべてを自分の責任だと抱え込まないでください。退職には様々な理由があり、その背景には“職場の空気”や“組織の構造”、“本人のキャリア観”なども影響しています。一言で「あなたのせい」と言われても、それが真実とは限らないのです。

今、胸の中にあるモヤモヤや罪悪感に優しく寄り添いながら、少しずつ前を向くヒントをまとめています。「あのときの出来事」から学び、自分を責めすぎずに成長につなげるために、ぜひ最後まで読んでみてください。

- 「あなたのせいで辞める」と言われたときの正しい受け止め方

- 自分に原因がある場合・ない場合の見極めポイント

- 過度な自己責任を背負わない考え方

- 今後に活かせる、前向きな行動と習慣の見直し方

あなたのせいで辞めると言われた…どう受け止めるべきか

「あなたのせいで辞めた」と言われると、心にズシンと重くのしかかりますよね。自分を責める気持ちがわいてきて、眠れなくなったり、仕事に集中できなくなったり…。でも、まず大切なのは感情に飲まれすぎず、冷静に受け止めることです。

ままずは事実確認と心の整理をしよう

「あなたのせいで辞めた」と言われたら、まずは深呼吸。感情の波に飲まれる前に、事実確認を行いましょう。本当に自分が原因だったのか、伝聞ではないか、他にも理由があったのでは?と冷静に見直すことが大切です。

また、ショックや罪悪感を感じるのは、まじめで責任感があるからこそ。でもだからこそ、自分を責めすぎないことも同じくらい大切です。

退職は本人の決断。すべてを自分の責任にしなくていい

たとえあなたの言動がきっかけになったとしても、最終的に退職を選ぶのは本人の意思。職場の環境・価値観の違い・将来への不安など、複雑な背景があるのが普通です。

「全部自分のせい」と抱え込むのではなく、「自分にも見直す部分があるなら、次に活かそう」と切り替えることが大事です。

抱え込まず、第三者や信頼できる人に相談を

気持ちを一人で抱え込むと、視野が狭くなってしまいがちです。信頼できる同僚や上司、あるいは社外の相談窓口に話してみることで、思わぬ気づきや視点を得られることもあります。

「あなたのせいで辞めた」と言われたときこそ、以下のような視点を持つことで、冷静に受け止める助けになります:

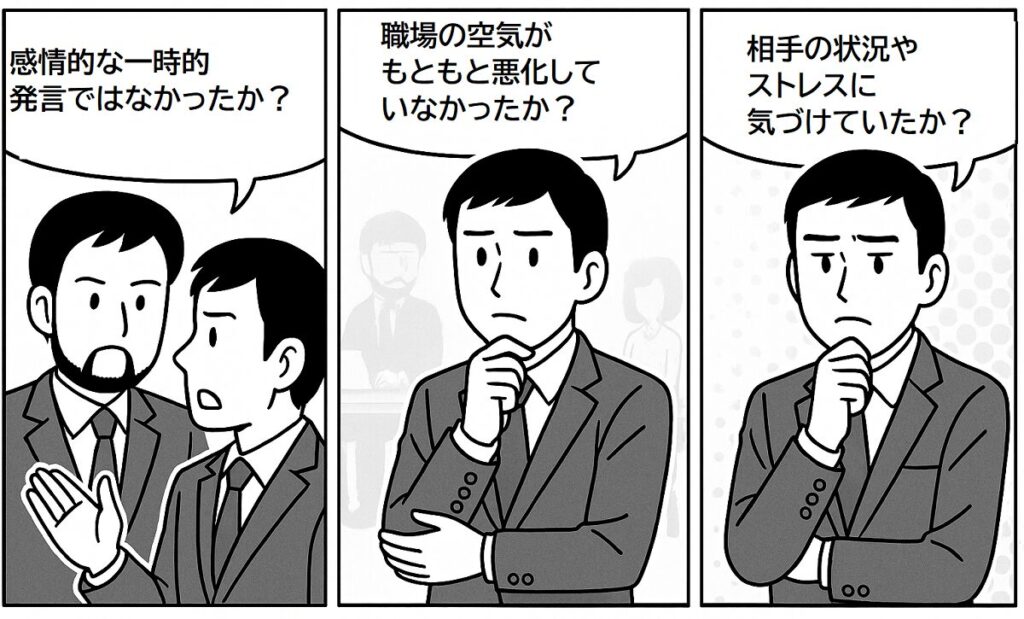

- 感情的な一時的発言ではなかったか?

- 職場の空気がもともと悪化していなかったか?

- 相手の状況やストレスに気づけていたか?

必要以上に責任を感じすぎず、でも改善すべき点があれば受け止めて前向きに変えていく。このバランスがとても大切です。

あなたのせいで辞めると言われた原因と向き合う方法

つらいですが、「自分の何かが原因だったかもしれない」と感じたなら、一度立ち止まって向き合ってみることも大切です。反省と改善をすることは、自分の成長にもつながります。

無意識に人を傷つけていたかもしれない言動とは?

あなたに悪意がなかったとしても、次のような言動が“無意識のプレッシャー”になっていた可能性があります。

- 「それ常識でしょ?」という決めつけた言い方

- 努力よりも結果ばかりを評価する態度

- 細かいミスに対して頭ごなしに否定する言葉

こうした発言は、受け取る側の気持ち次第で「自分を否定された」と感じさせてしまうことがあります。だからこそ、伝え方や言葉選びには気をつけたいですね。

「注意したら辞めた」場合は、伝え方に問題があったかも

何かを指摘したときに相手が退職してしまった場合、タイミングや言葉の選び方に原因があった可能性もあります。

注意するときは、まず相手の頑張っている点を認める「クッション言葉」を挟むことが重要です。その上で、「こうすればもっと良くなると思うよ」といった前向きな伝え方にすることで、相手も受け入れやすくなります。

先輩・年上の人が辞めたときは“立場の違い”を見直す

「自分のせいで先輩が辞めたかもしれない…」と思うと、より大きな罪悪感を抱きがちですよね。でも、世代間ギャップや価値観の違いが原因で、うまく噛み合わなかっただけというケースも多いです。

「お互いの立場や背景を理解しよう」という姿勢があれば、摩擦も減ります。相手に合わせるだけでなく、自分も少し柔軟に構えてみることが大切です。

「一人のせいでみんな辞める」職場の構造的問題

もし、あなたではなく別の誰かが原因で複数の人が辞めている場合、それは“個人の問題”ではなく“職場の風土や体制”に問題がある可能性が高いです。

- 独裁的な上司や管理職が仕切っている

- 誰かのミスを皆で責めるような雰囲気がある

- 一部の人に負担が集中している

こうした組織では、誰か一人に責任が押し付けられやすくなります。でも、それを一人で背負う必要はありません。

退職に追い込んだと感じたときの行動3ステップ

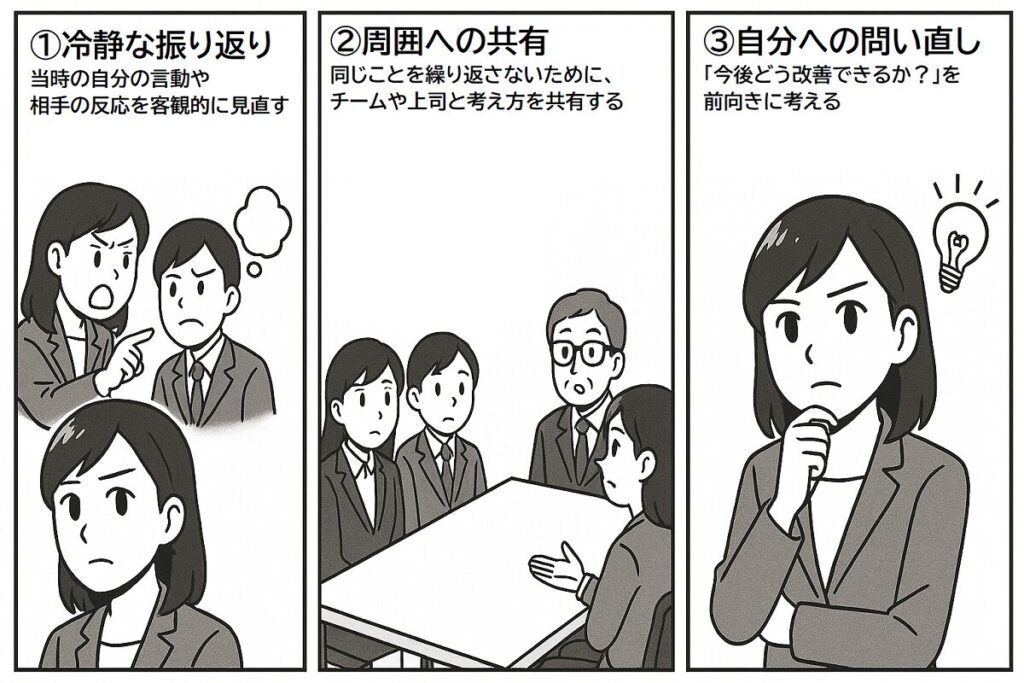

- ①冷静な振り返り:当時の自分の言動や相手の反応を客観的に見直す

- ②周囲への共有:同じことを繰り返さないために、チームや上司と考え方を共有する

- ③自分への問い直し:「今後どう改善できるか?」を前向きに考える

過去の出来事を後悔だけで終わらせず、行動に変えることが大切です。そこから成長できるかどうかは、あなた次第です。

人のせいにして辞める人の本音と、受け止め方

「あなたのせいで辞める」と言われたとしても、それが必ずしも“事実”とは限りません。中には、自分の不満や葛藤を他人に転嫁することで気持ちを整理しようとする人もいます。

たとえば──

- 仕事がうまくいかず、自信を失っていた

- もともと辞めるつもりだったが、理由を外に求めた

- 「自分は悪くない」と思いたかった

こうした背景があるとき、「○○さんのせい」と口にするのは“逃げ道”であって、あなた個人を攻撃する意図ではない場合も多いんです。

だからこそ、すべてを真に受けて自分を責めるのではなく、「その人にはその人の事情があったのかもしれない」と一歩引いて受け止めることが心を守るポイントです。

ヤメハラとは?退職を巡る新しいハラスメントの正体

近年話題になっている「ヤメハラ(辞めハラスメント)」という言葉をご存じでしょうか? これは、退職の意思を伝えた人に対して、周囲が精神的な圧力や嫌がらせを行う行為を指します。

たとえば──

- 「辞めるなんて無責任」と言われる

- 仕事を振られなくなる・無視される

- 陰口や噂話で悪者扱いされる

もし、あなたが「辞める人から責められた」と感じていたとしても、実はその人自身がヤメハラの被害者で、心が追い詰められていた可能性もあるのです。

退職を巡る出来事は、感情がぶつかりやすく、とても繊細です。「誰かが悪い」と決めつけずに、さまざまな視点から冷静に全体を見渡すことが大切です。

関係を修復する?割り切る?その後の行動の選び方

「あなたのせいで辞めた」と言われたあとの気まずさや戸惑いは、そう簡単に消えるものではありませんよね。これからどう接すればいいのか、連絡すべきか、それとも距離を置くべきか――悩むのは当然です。

ここでは、関係を見直すべきかどうかの判断軸と、今後の行動の選び方をお伝えします。

退職者との関係を見直すべきかの判断基準とは

「自分から声をかけた方がいいのかな?」「もう関わらない方がいい?」と迷う場合は、まず以下のポイントを考えてみましょう。

- 相手との関係性:元々プライベートでも親しかった?仕事上だけの関係だった?

- 相手の反応:退職後も連絡を取ろうとしてくれている?それとも明らかに距離を置いている?

- あなたの本音:本当はどうしたい?謝りたい気持ちがある?それとも正直ほっとしている?

無理に関係修復を図る必要はありません。距離を取ったままの方がお互いにとって自然で、ストレスが少ないこともあります。

同じことを繰り返さないために見直したい行動習慣

たとえ原因の一部が自分にあったとしても、それを次に活かせれば大丈夫。以下のような習慣を意識していくことで、信頼関係の再構築やトラブルの予防につながります。

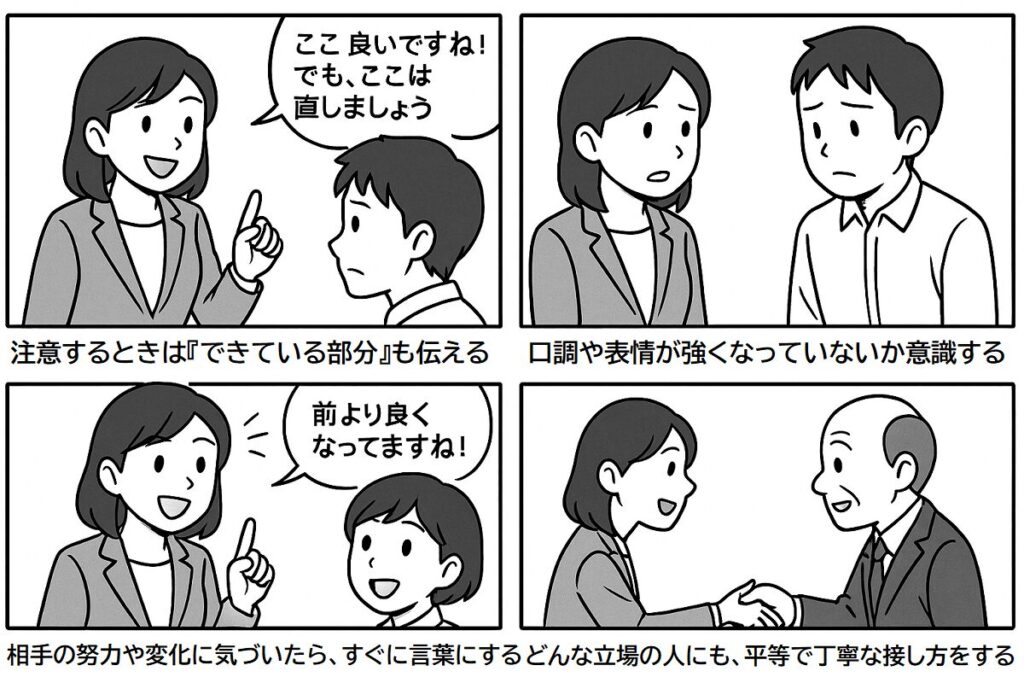

- 注意するときは「できている部分」も伝える

- 口調や表情が強くなっていないか意識する

- 相手の努力や変化に気づいたら、すぐに言葉にする

- どんな立場の人にも、平等で丁寧な接し方をする

ほんの小さなひと工夫でも、人との距離感や信頼は大きく変わります。気づいたときに少しずつ見直していけばOKです。

それでも気にしてしまうときの考え方の切り替え方

どうしても「自分のせいだったかも…」という気持ちが消えないときは、視点を変えてみることが有効です。

- 過去の出来事を「経験」として捉える

- 相手も完璧ではなかったと認める

- 「あの出来事があったから、今がある」と前向きに意味付けする

過去をなかったことにするのではなく、学びとして抱きしめる。それが“前に進む力”になります。

信頼を失わない働き方のために意識したいこと

人間関係を壊さないためには、完璧を目指すよりも「誠実であろうとする姿勢」が大切です。

- 小さな約束を守る

- 「ありがとう」「ごめんね」をきちんと伝える

- 相手の立場に立って物事を考える

これだけでも、周囲の信頼はぐっと高まります。自分を責めすぎず、できることから積み重ねていきましょう。

「あなたのせいで辞める」は気にしなくていいケースもある

退職理由に自分の名前が出てしまった…。それだけで強い罪悪感を抱えてしまう人も多いですが、実は「そこまで気にしなくていい」ケースも少なくありません。

人はときに、別の本当の理由を隠すために“誰かのせい”にしてしまうことがあります。その背景を知っておくと、自分を責めすぎずに済みます。

辞めた人の“言い訳”に使われただけかもしれない

退職理由をストレートに言いにくいとき、「○○さんのせいで辞めました」と話すことで、周囲に納得してもらいやすいと感じる人もいます。

たとえば──

- 「自分に合わなかった」と言うのが恥ずかしかった

- キャリアチェンジを理由にするより、対人トラブルにしてしまった

- 本音では辞めたい理由が言えなかった

つまり、あなたを悪者にしたかったのではなく、ただ説明しやすかっただけというケースもあります。「本当に自分に問題があったのか?」を冷静に振り返ることが大切です。

一人にだけ言われたことは“例外”かもしれない

「あなたのせい」と言ってきたのがたった一人だったなら、その言葉を全体の評価と受け止めるのは早計です。

人間関係には相性があります。たまたま価値観が合わなかった、ちょっとした誤解が生じた──そういうことも充分ありえます。他の同僚と良好な関係を築けているなら、それこそがあなたの本当の姿です。

日々の信頼関係こそが“本当の評価”になる

他のメンバーから頼りにされていたり、重要な仕事を任されていたりするなら、それがあなたへの何よりの信頼の証です。

一人の退職者が放った言葉よりも、あなたが積み重ねてきた行動や周囲からの評価に目を向けてください。それが、今のあなたにとっての「事実」です。

必要な反省をしたら、あとは前を向いていい

もし少しでも自分に非があったと気づいたら、それを反省し、次に活かせばOKです。反省はしても、自分を否定しすぎる必要はありません。

大切なのは「これからどうするか」です。「あのときの経験が、今の私を成長させてくれた」と思えるように、気持ちを切り替えて進んでいきましょう。

まとめ:「あなたのせいで辞める」と言われても、必要以上に背負わなくていい

「あなたのせいで辞めた」と言われると、自分のすべてを否定されたような気持ちになるかもしれません。でも、それをすべてあなた一人の責任として抱える必要はありません。

人が辞める理由には、職場の環境・個人の価値観・人間関係・ライフプランなど、さまざまな要素が複雑に絡んでいます。一言で“あなたのせい”と言われたとしても、それは感情的な言葉であることも多く、真実を正確に反映しているとは限りません。

大切なのは、「もし自分に見直すべき点があったなら改善する」「必要以上に自分を責めず、前向きに捉える」この2つの視点を持つこと。

完璧な人などいません。ミスや反省を通して成長できる人こそが、信頼される存在です。あなたのまじめさや思いやりが、今後の信頼関係づくりに必ず活かされていきます。

よくある質問|「あなたのせいで辞める」と言われたときの対処法

この記事を読んでくださっている方の中には、「まさに今、心が重たい…」と感じている方も多いと思います。ここでは、「あなたのせいで辞める」と言われたときに多くの方が抱きやすい疑問や不安をまとめました。

- 「あなたのせいで辞める」と言われたとき、まず何をすればいい?

-

まずは感情を整理し、事実確認を行いましょう。伝聞なのか、本人からの発言なのかを把握し、本当に自分の言動が原因かどうかを冷静に見極めることが大切です。

- 自分の注意や発言で相手が辞めたかもしれないとき、どう向き合えば?

-

まずは振り返りを行い、自分に至らぬ点があったなら、今後に活かす意識を持ちましょう。すべてを否定するのではなく、「どう伝えればよかったか」を考えることで、次の人間関係に役立てることができます。

- 辞めた人との関係を修復すべきか迷っています

-

無理に修復を目指す必要はありません。相手が距離を置いているなら、今の距離感を尊重するのが一番。あなた自身の気持ちがラクでいられる関係性を優先しましょう。

- 自分を責め続けてしまうときの対処法は?

-

「学びに変える」「視点を変える」という意識が助けになります。日記に書く、第三者に話すなど、思考を言語化することも心の整理につながります。

- 今後、同じようなことを繰り返さないためには?

-

- 注意や指摘の際は相手の気持ちを考慮する

- 感謝・労いの言葉を忘れず伝える

- 誠実さを大切にした接し方を心がける

小さな気遣いを積み重ねることで、信頼は築かれます。

コメント