「なんでそんなこと言うの?」「もうちょっと気を使ってくれたら…」——職場にいる“デリカシーのない人”に振り回されて、心がすり減っていませんか?悪気がないからこそ厄介で、放っておくとストレスや人間関係に悪影響を及ぼすことも。本記事では、無神経な人の特徴や背景、そして自分を守るための具体的な対処法までを徹底解説。関わり方に悩んでいる方にとって、少しでも心が軽くなるヒントが見つかるはずです。

- 職場でのデリカシーのない人によるストレスの正体を解説

- 無神経な人との適切な距離の取り方を具体例つきで紹介

- 育ち・価値観の違いによる原因を心理的視点で深掘り

- 我慢せず自分を守るための5つの実践的な対処法を提案

デリカシーのない人が職場にいるとどうなる?

職場にいる「デリカシーのない人」…あなたも一度は関わってモヤモヤした経験があるかもしれません。何気ない一言で人を傷つけたり、空気を読まない発言で場を凍らせる…。この記事では、そんな人たちがなぜ無神経なのか、どう接するべきかを徹底解説します。

無神経な言動に悩むあなたへ:放置すると起きる3つの問題

「またあの人が嫌味っぽいこと言ってたよ」「なんであんなにズケズケ話すんだろう…」。そんなふうに感じること、ありますよね。実は、無神経な言動を我慢し続けていると、仕事のパフォーマンスはもちろん、メンタル面にも大きな影響を及ぼしてしまうんです。

- 日々のストレスが積み重なる

- 信頼関係やチームワークが壊れる

- 自分のメンタルが削られていく

日々のストレスが積み重なる

無神経な発言をされるたびに「またか…」とストレスが蓄積します。とくに、同じ部署で毎日顔を合わせる相手だと逃げ場がなく、通勤の段階から憂うつになってしまうケースも多いです。

信頼関係やチームワークが壊れる

場の空気を読まずに発言する人がいると、チーム全体がピリつきやすくなります。結果として「この人とは一緒に仕事したくない」という感情が生まれ、プロジェクトの進行にも悪影響を与えてしまうんです。

自分のメンタルが削られていく

「あの人にまた何か言われたらどうしよう…」と構えるようになると、日常的に気が休まりません。少しずつ自己肯定感が低下し、「自分が悪いのかな」と思い込んでしまう悪循環に陥る危険性もあります。

【結論】職場のデリカシーのない人とは“適切な距離”が正解

「この人、なんでこんなこと言うの?」「傷つくってわからないのかな?」そんな思いを抱えていると、つい相手を変えたくなりますよね。でも残念ながら、そういう人ほど“変わらない”のが現実なんです。だからこそ、あなたが自分を守ることが一番の対処法。キーワードは「適切な距離」です。

「変えようとしない」前提で接するべき理由

人は誰しも、自分の価値観で物事を判断します。だからこそ、「人を傷つけるようなことは言わないよね」と思っても、相手にとっては“普通”だったりするのです。つまり、常識や配慮の感覚にズレがある人を「教育して直そう」とするのは、あなたの心の消耗にしかつながりません。

- 相手は自覚がない/変わらないことが多い

- 直接注意しても逆ギレ・逆恨みされやすい

- 「常識のズレ」は埋めにくいと割り切る

相手は自覚がない/変わらないことが多い

無神経な発言をする人ほど、「悪気はない」と言います。そしてそれが事実だったりもします。でも、本人が自覚していない言動は、他人がいくら注意してもなかなか変わらないものなんです。

直接注意しても逆ギレ・逆恨みされやすい

もし「その言い方はちょっと…」とやんわり指摘したとしても、「何が悪いの?」と逆ギレされるパターン、職場ではよくあります。結果的にあなたが悪者扱いされ、関係がさらに悪化することも。

「常識のズレ」は埋めにくいと割り切る

育ちや価値観、経験の違いで「普通」の基準がズレていると、会話のキャッチボールが成り立ちにくくなります。無理に合わせようとしても疲弊するだけなので、無理にわかり合おうとせず「ズレてるんだな」と一線を引くことが大切です。

自分を守る3つの接し方ルール

では、そんな人とどう関わるのが正解なのでしょうか?答えはシンプルで、「深く関わらない」「感情を揺さぶられない」「自分の味方を増やす」こと。以下に紹介する3つのルールを意識するだけで、ぐっと気持ちがラクになりますよ。

- 距離をとる(心理的にも物理的にも)

- 「同調しない」スタンスを保つ

- 愚痴を共感してくれる人にだけ話す

距離をとる(心理的にも物理的にも)

近くにいるだけでイライラしたり、モヤモヤするなら、席が離れるよう工夫する・会話は必要最低限にするなど、“見えないバリア”を張りましょう。距離をとることは、冷たい行為ではなく自分を守る手段です。

「同調しない」スタンスを保つ

「あの人ってほんとデリカシーないよね〜」と同調してしまうと、逆にトラブルの種になることも。何を言われても「そうなんですね〜」程度にとどめて、深く踏み込まない姿勢がベストです。

愚痴を共感してくれる人にだけ話す

モヤモヤを溜め込むのはよくありません。でも誰にでも話していいわけではありません。信頼できる人に限定して、「実はこんなことで悩んでて」と打ち明けましょう。それだけでも心が少し軽くなりますよ。

【背景分析】なぜデリカシーがないの?育ちや価値観の違い

「どうしてあの人は、あんなに人の気持ちを考えずに話すの?」そう疑問に思ったこと、ありませんか?無神経な人の背景には、性格だけでなく“育ち”や“価値観の違い”が影響していることも多いんです。ここではその理由をひもときながら、あなたの心を整理していきましょう。

育ち・環境・性格が影響していることも

デリカシーのない言動は、「生まれつきの性格」だけで説明できるものではありません。むしろ、育ってきた家庭環境や、過去の人間関係、周囲の価値観の影響が色濃く反映されていることが多いのです。

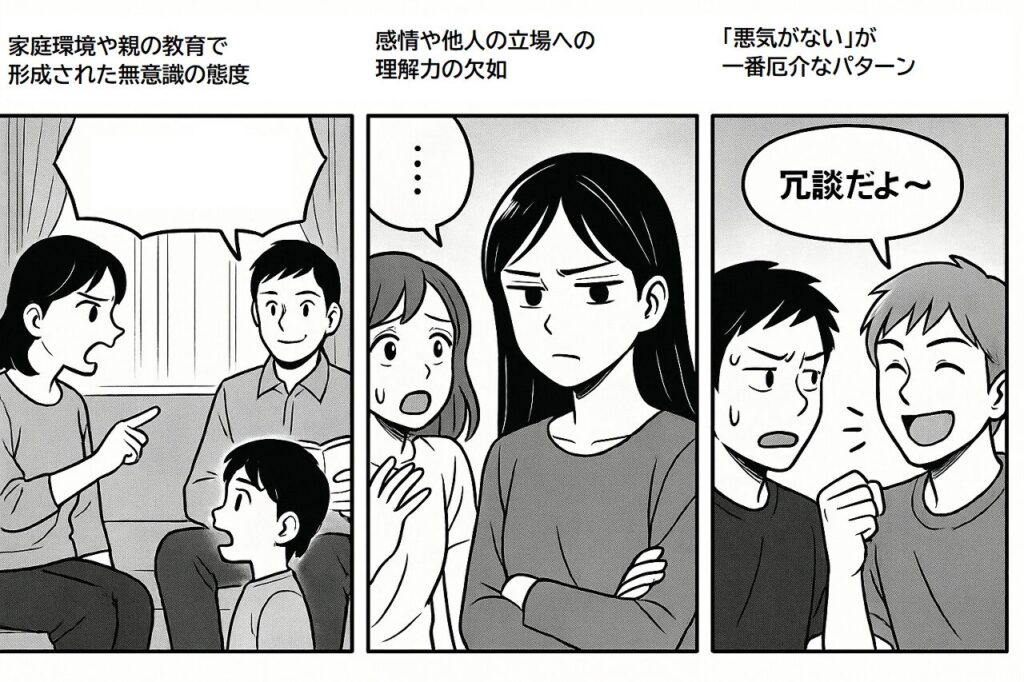

- 家庭環境や親の教育で形成された無意識の態度

- 感情や他人の立場への理解力の欠如

- 「悪気がない」が一番厄介なパターン

家庭環境や親の教育で形成された無意識の態度

小さいころから「人の気持ちを考えなさい」と言われて育った人と、そうでない人とでは、大人になってからの言動に差が出ます。親が無神経だった場合、その言動が“普通”として身についてしまっていることもあるんです。

感情や他人の立場への理解力の欠如

他人の感情に気づきにくい、いわゆる“共感性の低い”タイプの人もいます。本人は悪気がないのに、結果的に人を傷つけてしまう。そういった人に「空気を読め」と求めても、そもそも察する力が弱いため、期待するのは難しいんです。

「悪気がない」が一番厄介なパターン

職場で最も厄介なのが、「本人に悪意は一切ない」というタイプ。無邪気さゆえに、他人を不快にさせても気づかないまま会話を続けてしまいます。「冗談だよ〜」という一言で済ませようとする人、あなたの周りにもいませんか?

境界線を引けないと“自分が壊れる”理由

「あの人は仕方ない」とわかっていても、毎日付き合うのはやっぱりつらいですよね。だからこそ、あなた自身が“心の境界線”を持つことがとても大切。無意識のうちに相手に合わせ続けてしまうと、あなたの心が摩耗していってしまうんです。

- 不快な発言を毎日受け続けると自己肯定感が下がる

- モヤモヤを言語化できず、心の疲労が蓄積する

- 「自分が我慢すれば…」は逆効果になる

不快な発言を毎日受け続けると自己肯定感が下がる

「そんなこともできないの?」「太った?」など、無神経な一言を毎日聞かされていると、「自分ってダメなんだ…」と自己評価が下がっていきます。自信をなくし、仕事へのモチベーションまで落ちてしまう人も少なくありません。

モヤモヤを言語化できず、心の疲労が蓄積する

「なんか嫌だけど、何が嫌なのかわからない」。この“モヤモヤ”の正体をつかめず、うまく言語化できないままでいると、心の中にじわじわと疲労が溜まっていきます。いつか限界を迎える前に、気持ちを整理することが大切です。

「自分が我慢すれば…」は逆効果になる

「私が大人になって我慢すれば丸く収まる」…そう考えていませんか?でもそれは、問題を根本から放置しているのと同じこと。あなたの我慢は、無神経な言動を「OK」と認めるサインにもなってしまいます。

【実践編】無神経な人との関係で疲れないための対処法5選

「相手は変わらない」とわかっても、じゃあどうしたら自分の心を守れるの?と悩んでしまいますよね。ここでは、無神経な人との関係で疲弊しないために、すぐに実践できる5つの対処法を紹介します。どれも特別なスキルはいりません。ちょっと意識を変えるだけで、ぐっとラクになりますよ。

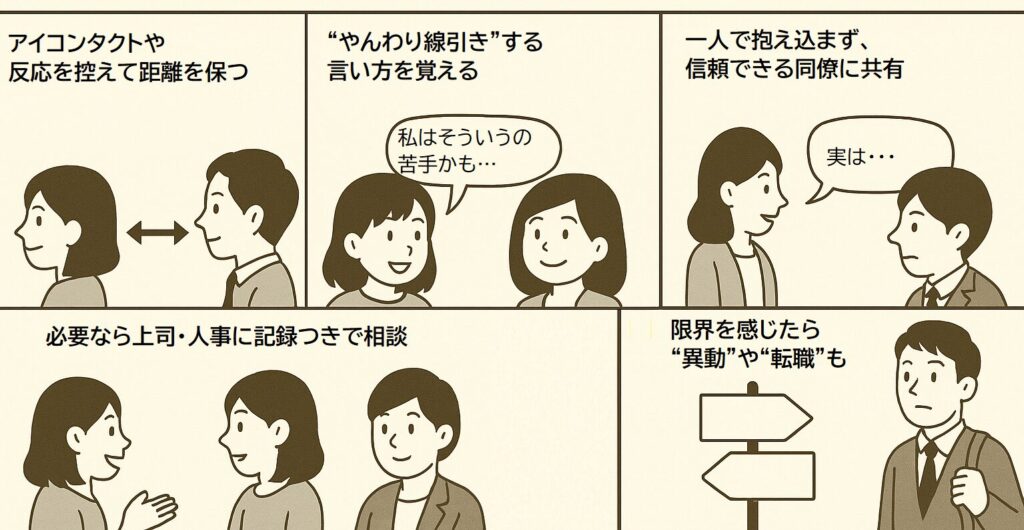

1. アイコンタクトや反応を控えて距離を保つ

相手が話しかけてきたとき、ついリアクションしてしまうと、相手は「もっと話していい」と勘違いします。無神経な発言に反応するのではなく、淡々と、必要最小限で受け流しましょう。「反応が薄いな」と思わせるだけでも、自然と距離をとることができます。

話しかけられても「笑顔+短い返事」でOK

「そうなんですね〜」「へえ〜」など、肯定も否定もしない返事を繰り返すのがポイント。笑顔で返せば冷たく見えませんし、それ以上踏み込まれることも減っていきます。

2. “やんわり線引き”する言い方を覚える

無神経な人には、はっきり「やめてください」と言うと逆効果になることも。そんなときは、“やんわりと線を引く”表現が有効です。「それはちょっと…」と否定するのではなく、「私はそういうの苦手かも」と自分目線で伝えるのがコツ。

使える!やんわりフレーズ集

「あ、それはちょっと考えたことなかったです」や「私はあまり詳しくないので…」など、相手を否定せずに自分の立場を表明する言葉を使いましょう。言葉選びひとつで印象が大きく変わります。

3. 一人で抱え込まず、信頼できる同僚に共有

「こんなことで悩んでるのは自分だけかも…」と思いがちですが、意外と同じように感じている人はいます。無神経な人の言動は、周囲にとってもストレスの種になっていることが多いんです。だからこそ、信頼できる人に打ち明けてみてください。

共感してもらえるだけで救われる

「私も思ってた」「やっぱり気になるよね」そんな共感の言葉をもらえるだけで、気持ちがグッと軽くなります。自分だけが抱えていると思わないで大丈夫ですよ。

4. 必要なら上司・人事に記録つきで相談

我慢の限界を感じるほどであれば、上司や人事に相談することも大切です。その際、具体的な日時や発言内容を記録しておくと、状況を正確に伝えやすくなります。主観的な「不快」より、客観的な「事実」が説得力を持つのです。

「記録」があなたを守ってくれる

感情的に訴えるだけでは、状況の深刻さが伝わらないことも。記録があれば、具体的な対応を求める根拠にもなり、自分の主張を裏付ける材料になります。

5. 限界を感じたら“異動”や“転職”も選択肢

対処してもなお、心が削られていくようなら、その環境自体から離れることも検討しましょう。「逃げた」と感じる必要はありません。むしろ、あなた自身を守るための勇気ある行動です。無理をして心や体を壊す前に、新たな一歩を踏み出す選択もありです。

人生は環境で変わる。逃げるは恥じゃない

「辞めるなんて…」と自分を責めなくて大丈夫。あなたが悪いのではなく、環境が合っていなかっただけ。自分に合う職場は、きっと他にあります。

【まとめ】あなたの心を守る選択をしていい

無神経な人と毎日顔を合わせる職場で、「私が我慢すればいいのかな…」と自分を責めていませんか?でも、それは違います。我慢すること=解決ではありません。あなたには、あなたの心を守る権利があるんです。だからこそ、「距離をとる」「逃げる」選択をしても、まったく問題ありません。

我慢は美徳ではない。“察しない人”からは離れてOK

「空気を読んで」「ちょっとは配慮して」と思っても、相手には伝わりません。相手が変わらないなら、あなたが自分の立ち位置を変えるしかない。これは敗北ではなく、“自分を大切にする行動”です。

無神経な人を責めるより、自分を守る

「なぜあの人はあんなことを言うのか」と考えても、答えが出ることはありません。それよりも、「自分がどうすれば平穏に過ごせるか」に意識を向けたほうが、心が軽くなります。

“言い返す”より“離れる”が自分のためになる

感情的になって言い返しても、火に油を注ぐだけになることも。大事なのは「まともに向き合わない」スキル。無神経な人には、“あえて反応しない”のが、いちばん効く対処法です。

精神的な疲れは確実に蓄積する。限界のサインを見逃さないで

「まあいっか」「次は大丈夫だろう」と思っているうちに、心の疲れは確実に積み重なっています。食欲がない、朝起きるのがつらい、笑えない。そんな“小さな不調”が続いているなら、それはもう限界のサインかもしれません。

あなたが我慢し続けなくていいんです。無神経な人から心を守る方法は、たくさんありますよ。

Q&A|無神経な人にどう接すればいい?職場での正解は?

「どうしてあんなに配慮がないの?」「注意してもいいの?」そんな悩みを抱える人は多いもの。ここでは、職場にいる“デリカシーのない人”との付き合い方や、よくある疑問について分かりやすく解説します。ストレスを溜めず、あなた自身を守るヒントを見つけてください。

- どうしてあの人はあんなに無神経なんですか?

-

無神経な言動の背景には、「悪気がない」「共感力が低い」「家庭環境で配慮を学ばなかった」などの理由があります。本人は普通のつもりでも、他人を傷つけていることに気づいていない場合がほとんどです。

- 距離をとると周囲に「冷たい人」だと思われませんか?

-

大丈夫です。むしろ無理に関わってストレスを溜めるほうが、後々周囲との関係にも悪影響が出ます。適切な距離感を保つことは、大人としての賢い対応です。表面的には穏やかに、内面では線引きをしていきましょう。

- 直接伝えるのはやっぱりダメ?

-

ケースによりますが、多くの場合はおすすめできません。無神経な人ほど指摘に過敏で、逆ギレしたり、関係が悪化する恐れがあります。伝えるなら「自分はこう感じた」という伝え方にするなど、工夫が必要です。

コメント